ヒットメーカーサウンドチームの使用機材を紹介!!

Vol.03:福山 光晴 編 |

こんにちは。福山です。

今回は磯崎君に続き福山の使用機材の紹介です。

整然たる仕事場もお見せしたかったのですが、前回の磯崎氏とは入社年度が一緒な事もあり、使用機材に関しては彼とほぼ同じようなものばかり。その辺は今回は割愛させて頂きましょう。

自分がセガの入社試験を受けた当初は、自宅にシンセ(オールインワン※1)が1台あるのみでした。当時の私自身が、光吉さんや磯崎氏の機材紹介の文章を見たとしてもきっとトンチンカンだった事でしょう。

入社早々に沢山の機材を一度に与えられ、それはもう頭がパニック状態・・・。

今回の機材紹介は、そんな当時の自分やコンピューター系音楽の初心者にも分かるような説明で進めて見ましょう(^^)v

ゲーム音楽の製作現場では基本的に、各個人のデスクに備えられた様々な音楽機材を一人で扱い音楽製作していきます。

まず一番はじめに浮かんでくるのは楽器ですね(^^)この楽器の役割を担うのが「音源」と呼ばれるものです。

おもにシンセサイザーやPCM音源、サンプラ−などが挙げられます。

|

| ▲結構使う「音源(JV-2080)」 |

この音源、クラッキンシリーズではかなーりお世話になりました。結構、プリセット音色そのまんま使ってたり・・(^^;

現在では「ソフトウェア音源」もかなり普及しています。ハード的な機材が以外と少なく見た目には寂しいデスク回りなのですが、パソコンにこれらソフトウェア(うん十万円するものも)を数種類インストールしています。

ヴァーチャルなシンセ(サンプラ−)がパソコン内部に入っているようなものですね。

|

| お世話になってる「ソフトウェアサンプラ−(EXS24)」 |

生楽器は、それぞれの楽器の種類独自の音が出るのは当然ですが、「音源」は違います。

ピアノやヴァイオリンなど、どんな楽器音でも鳴らす事が出来ます。また「演奏データ(後述します)」があれば、それに後から好きな楽器音をあてはめて鳴らす事が出来るのです。

演奏データは機械的に入力していく事も可能(後述の「シーケンサー」)ですが、小さい頃ピアノを習っていた私は「ピアノの鍵盤ようなもの」を実際に弾きながら入力していきます。

曲のデッサンをする段階では特に直感的イメージで作りたいからです。その「ピアノの鍵盤ようなもの」が「キーボード」です。

|

| デッサンに不可欠な「キーボード(TRINITY)」 |

生ピアノタッチのものもいいですが、自分はキーボードタッチのほうが楽ですね。

「演奏データ」は「MIDI※2」という統一規格の信号として送信されます。それが「音源」に入力され、実際に音が鳴るわけです。「キーボード」はMIDIコントローラーの一種で、他にもSAXの形をしたものやドラムの形をしたものなど様々です。

各楽器ごとのMIDIデータを一括して扱う部分を「シーケンサー」といいます。聴き慣れない言葉ですよね。簡単にいうと「自動演奏機械」みたいなものです。

私の場合、パソコンの中にこれがインストールされており「演奏データ」の扱いのみで無く、いろんな機材を集中管理する事が出来ます。

|

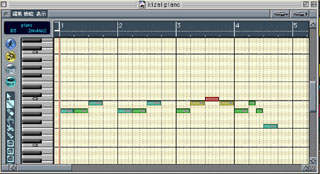

| 入社当時から使ってる「シーケンサー」の基本画面 |

私が入社当初から使っているものはLogicPlatinum。HMサウンドチームでは私と光吉さんしか使っておらず、日頃師匠(Cu-baseを使用)からの冷たい目線に片身の狭い思いをしています(^^;

|

| 自分がよく音を編集する画面 |

先程述べたように「キーボード」で演奏した「MIDIデータ」をこの画面で直したり、ここから機械的に(線を引いていく)作っていく事もあります。左に縦に並んでいるのがピアノの鍵盤、横軸が時間(数字が小節)です。

分かりやすいでしょう?(ところでこの画面、実は何の曲でしょうか?)

最近ではゲームのでもCDと同様な音を出す事が出来るようになりました(ゲーム機の内蔵音源ではなく)。

これによって、光吉さんの歌や、師匠&小林さんのギター、私のつたないラッパなども活躍することが出来るんです。

|

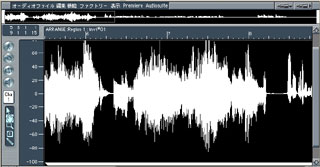

| 音波形の編集画面(音ミスの修正に役立ってます) |

この画面でレコーディングした歌や演奏を適度に修正したり加工します。自動演奏に歌や生楽器の「音波形」を取り入れる事で、よりサウンドの幅が広がります。

この「シーケンサー」はいわばサウンドプロデューサー兼、指揮者兼、奏者みたいなものです。今まで出てきた複数の「MIDIデータ」や「音波形」を「シーケンサー」を使って一括して鳴らし、楽曲が出来上がるのです。

この「シーケンサー」が、コンピュータ系音楽とそうでないもの(バンドやオーケストラ)との決定的な違いですね。

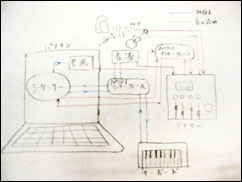

以上の機材をまとめた関係図を下↓に書きました。

|

使用機材の関係図(分かりやすくしてみた)

※クリックで大きな画像に! |

どうですか?心暖まる絵ですね(^^)

実際はこれだけ(他にもまだありますが)の機材を使い楽曲を作っていくわけです。

今回のポイントは「実際の音」の流れと「MIDIデータ」の流れを混同しない事ですね。お分かり頂けましたでしょうか?

そんなわけで福山の機材紹介というか「コンピュータ系音楽」についてを終わりにしたいと思います。これでこれからの機材紹介コラムも、少しとっつきやすくなるかな?

2003/01/15 福山 光晴

※1:■オールインワンシンセ

シンセにシーケンサーやエフェクターを内蔵しそれ1台で音楽製作ができる。

※2:■MIDI

Musical

Instruments Digital Interfaceの略。

MIDI信号は主に「演奏データ(音のオンオフや強弱など)」の他、音色の指定等様々なデータを含んでいる。

|